[toc]

こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。子どもと暮らす毎日は楽しい反面、「片付け」は永遠のテーマ。声かけしても動かない、むしろ反発される…そんな負のループを断ち切るため、我が家では「片付け=遊び」に置き換えるアプローチを徹底してみました。実際にうまくいった方法だけを厳選し、再現しやすい手順でまとめます。

1. 「片付けなさい」は卒業――まずは“視点の転換”から

大人にとって片付けは「後始末」ですが、子どもにとっては「遊びの延長」。叱って動かすより、やりたい気持ちを引き出す設計が効きます。ポイントは次の3つ。

- 選択肢を渡す(どっちから片付ける?係を選ぶ?)

- 見える化する(時間・量・Before/After)

- 物語化する(おもちゃのおうち・役割遊び)

以降の作戦は、上記3原則を土台にしています。

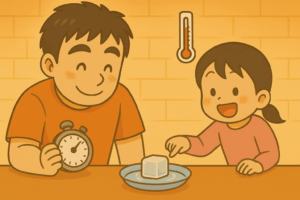

2. 【作戦①】タイムアタックでゲーム化する

- タイマーを3〜5分にセット(子の年齢で調整)。

- 「よーいドン!」の合図で親子同時スタート。

- 終わったら「勝ちポーズ+ハイタッチ」。スコアを記録しても◎。

ごほうびは“体験”で(絵本1冊追加、寝る前のストレッチをパパと、など)。物的ご褒美より、行動の内的動機づけが続きやすいです。

3. 【作戦②】片付けソングでノリよく進める

童謡のメロディに合わせてオリジナル歌詞を作り、動作と歌をセットにします。例:

かーたづけよう かーたづけよう/

おもちゃたちも おうちにかえろう♪

歌→動作→称賛のリズムができると、声かけなしでも体が動くように。

4. 【作戦③】“おもちゃのおうち”を決めて擬人化する

収納先を「おうち」として名前付け(例:ぬいぐるみ=ふわふわタウン、積み木=ビルの工事現場、電車=車庫)。ラベルも子どもと一緒に作ると愛着が増します。

コツ:入れ物は“浅く広く”が基本。深くて大きい箱は底に埋もれやすく、出し入れの手間が増えます。

5. 【作戦④】交代制の「片付け係」で責任感を育む

子どもは役割が大好き。日替わり係(仕分け係・見回り係・タイマー係など)を作り、名札やバッジをつけて“お仕事感”を演出します。兄弟姉妹間の取り合いは、週ごとローテで解決。

6. 【作戦⑤】Before/Afterで達成感を見える化

片付け前にスマホで1枚、終わったら同じ角度で1枚。ギャラリーで並べて「変化を称える」のがポイント。保護者の「助かった!」も言語化して伝えましょう。

7. 【作戦⑥】毎日の“リセットタイム”を固定化

夕食前・お風呂前など、毎日同じタイミングに3〜5分のショート片付け。短時間+習慣化で、荒れにくい部屋をキープできます。カレンダーにシールを貼る“習慣トラッカー”は低学年にも効果大。

8. 片付けやすい環境づくり(親の下準備)

- 出す量を制限:棚に全部置かない。見える数=遊べる数。

- ゾーニング:レゴは机まわり、ぬいぐるみはベッド脇…と“定位置”を明確に。

- 動線を短く:箱は遊ぶ場所の近く/重い箱は低い位置へ。

- 月一棚卸し:壊れた物・卒業した物を親子で仕分け。寄付・譲渡も学びに。

9. つまずき別・リアル対処法

「やらない!」と反発する

共感→選択肢→ミニゲーム化の順で。

例:「まだ遊びたいよね(共感)。レゴと絵本、どっちから片付けようか?(選択)タイマー3分で、パパに勝てるかな?(ゲーム)」

途中で飽きる

役割交代と実況で再起動。「タイマー係さん、あと1分のコールお願いします!」

物が多すぎる

見える数を減らすローテーション収納に。1〜2週間で入れ替えると新鮮味が復活します。

10. 今日から試せる!お片付けチェックリスト

- □ 片付け時間は3〜5分に区切った?

- □ 収納先に名前(おうち)をつけた?

- □ 役割(係)を決めた?

- □ Before/After を撮った?

- □ リセットタイムを毎日同時刻に設定した?

よくある質問(FAQ)

Q. ごほうびは必要?

A. 最初は行動のスイッチとして有効ですが、言葉の承認や共同体験に徐々に切り替えると長続きします。

Q. 兄弟でケンカになります。

A. 役割・順番を見える化。週交代やダブル係(例:仕分け係は2名)も有効です。

Q. 片付けてもすぐ散らかります。

A. 出す量を制限し、短時間×高頻度で“荒れにくい”に寄せましょう。月一棚卸しで物量そのものを調整。

まとめ:片付けは「親子の楽しい時間」に変えられる

叱って動かすより、仕組みと雰囲気で自然に動ける環境づくりが近道でした。ゲーム化・歌・役割・見える化・習慣化という5つの柱で、今日からご家庭でも“遊びながら片付け”を実践してみてください。小さな成功体験の積み重ねが、子どもの自立心と家庭の平和を育てます。

あわせて読みたい