こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。夏の日差しが厳しくなる季節、子どもたちの「楽しい!」を守るために、わが家で実践している熱中症予防の工夫をまとめました。外出時はもちろん、家の中での過ごし方や食事・学びの工夫まで、すぐに取り入れられるヒントを紹介します。

1. 水分を「習慣」にする仕掛け

遊びに夢中な子どもは水分を忘れがち。わが家では「時間で飲む」をルール化して、無理なく習慣づけています。

- 起床直後にコップ1杯の水

- 朝食後・10時・昼食後・15時・夕食後・入浴後・就寝前の計7回を目安にこまめに補給

- 外出時は麦茶(塩少々)+スポーツドリンクの2本体制。汗の量や活動量に応じて少しずつ。

- 水筒は子ども自身が“自分で開けて飲める”タイプを選び、家でも外でも常に手の届く場所へ。

「のどが渇く前に飲む」を合言葉に、家族全員で同じタイミングにすると、自然と継続できます。

2. 外出は「涼しい時間帯」を選ぶ

真夏の正午前後は地面からの照り返しで体感温度が急上昇します。わが家では朝(〜9時)と夕方(17時〜)を外遊びのゴールデンタイムに設定。

- 朝:川沿い散歩、虫取り、日陰の多い公園

- 夕方:自転車、ブランコ、軽いボール遊び(暗くなる前に切り上げ)

- 熱中症警戒アラート発表時は屋外活動を見直し、屋内レジャーへ切り替え。

3. 冷却グッズは惜しまず活用

「冷やすポイント」を押さえて、効率よく体温上昇を抑えます。

- ネッククーラー(冷却ジェル)/濡らして使う冷感タオル

- ミストファンや携帯扇風機で気化冷却をプラス

- 保冷剤ポケット付き帽子やラッシュガード

- 冷やす部位:首・わき・足の付け根など太い血管のあるところ

「パパリュック」にまとめて常備すると、必要な時にすぐ取り出せて便利です。

4. 家の中でも気を抜かない工夫

- エアコン+扇風機で空気を循環。直射日光はカーテンやすだれで遮光。

- 氷を使った手作りアイス・冷凍ゼリーで楽しくクールダウン。

- 読書・工作・おうち縁日(ヨーヨー釣りやかき氷)など、涼しく楽しめるメニューを用意。

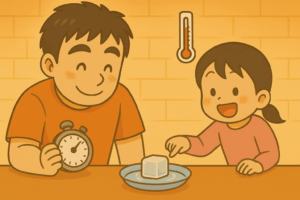

- 室温・湿度の見える化に温湿度計を置いて親子でチェック。

5. 食事で体の中からケア

外から冷やす+内側のケアの両輪で。胃腸に負担をかけすぎない範囲で取り入れます。

- 冷やしうどん+トマト+きゅうり:さっぱり&水分たっぷり

- 梅干しおにぎり+味噌汁:塩分・ミネラル補給に

- フルーツ(スイカ・パイナップルなど)をおやつに活用

- 飲み物はキンキンに冷やしすぎない温度帯を意識(飲み過ぎによるお腹の冷え対策)

6. 子どもと一緒に“学び”を楽しむ

わが家の恒例「夏のはじめのミニ勉強会」。動画や紙芝居、クイズを使って“遊びながら”身につけます。

- 「顔が赤い・汗が止まらないときは?」などの行動クイズ

- 家の周りの日陰マップを親子で作る

- 水分タイムのタイマーを子どもに任せて“見守り係”に

7. 熱中症のサインと応急対応の基本

「おかしいな」と感じたら早めに対処しましょう。

- サインの例:めまい、立ちくらみ、気分不快、吐き気、ぐったり、反応が鈍い など

- 応急対応:涼しい場所へ移動/衣服をゆるめる/首・わき・足の付け根などを冷やす/ 自力で飲める場合は経口補水液などで補水

- 迷ったら119番:自力で飲めない・意識がもうろう・会話が成立しない等はためらわず救急要請

よくある質問(FAQ)

水とスポーツドリンク、どちらを持たせるべき?

ふだんの外遊びは水や麦茶を基本に、汗を多くかく日はスポーツドリンクや経口補水液を少量ずつ併用。甘味のとり過ぎにならないよう、状況で使い分けます。

「熱中症警戒アラート」が出たらどうする?

屋外活動は原則見直し。屋内で過ごす/冷房の効いた施設を活用/水分・塩分補給の回数を増やす/こまめに休憩する等、対策を強化します。

どこを冷やすのが効果的?

首・わき・足の付け根など、太い血管が通る部位を優先的に。保冷剤や濡れタオル、扇風機の風で効率的に冷やします。

家の中でも熱中症になりますか?

閉め切った室内や風通しの悪い環境では起こりえます。エアコン+扇風機で循環し、温湿度を目で確認できるようにしておくと安心です。

参考リンク

- 環境省 熱中症予防情報サイト

- 暑さ指数(WBGT)について

- 熱中症警戒アラートとは

- 厚生労働省|熱中症を防ぎましょう(予防)

- 厚生労働省|熱中症が疑われる人を見かけたら(応急対応)

- 気象庁|熱中症警戒アラート/用語解説

- 消費者庁|こどもの熱中症を防ぐ

- 日本小児科学会|熱中症(PDF)

注意・免責

本記事は、家庭で取り入れやすい一般的な対策とわが家の実践例を紹介するもので、医療行為や診断を意図したものではありません。体調不良や迷いがある場合は、ためらわず専門機関・医療機関に相談してください。